- TOP

- セミナー

「講義資料」がダウンロードでき「受講証明書」も発行可能!

お申し込みから90日間はいつでも受講可能!

照林社出版の書籍「今はこうするケアの根拠」から、日々の看護の質に直結する項目を厳選。執筆者である各分野エキスパートの先生方が、書籍には掲載しきれなかった「もう一歩深いところ」までを直接解説します。

本パッケージ(第5巻~第8巻)では、「救急看護」「ICU看護」「外来看護」「在宅看護」における16の「新常識」をお届けします。

「救急外来での腰痛はレッドフラッグを見逃さない」、「発熱を伴う敗血症患者に対してルーチンで解熱療法を行わない」など、重症化や見逃しを防ぐための判断に直結する新常識を、最新の根拠と共に解説。多領域の看護ケアの「今」がわかります。

最新のエビデンスに基づく適切なケアを、看護師が自信を持って実践するためのシリーズ。知識・技術のアップデートに、こちらのオンラインセミナーをお役立てください。

この番組の原作は、

照林社出版の書籍『多領域をまとめてCHECK 今はこうするケアの根拠』(2022年発行)です。

※本セミナーは、CareNeTVナース プレミアム対象外です。

- 第5巻 救急看護「脳梗塞は発症時間によって治療の適応が変わる」

- 第5巻 救急看護「自殺未遂であっても自殺企図の確認から逃げない」

- 第5巻 救急看護「救急外来での腰痛はレッドフラッグを見逃さない」

- 第5巻 救急看護「挿管困難に備えてDAMカートを用意しておく」

- 第6巻 ICU看護「重症患者では毛細管血を用いた簡易血糖測定を行わない」

- 第6巻 ICU看護「発熱を伴う敗血症患者に対してルーチンで解熱療法を行わない」

- 第6巻 ICU看護「人工呼吸器装着患者の咳嗽力はCPEFで客観的に評価する」

- 第6巻 ICU看護「人工呼吸器ウィーニングにSIMVモードは使わない」

- 第7巻 外来看護「ICI治療中の患者が『だるさ』を訴えたらirAEを疑う」

- 第7巻 外来看護「妊娠中のがん治療は抗がん薬投与を慎重に行う」

- 第7巻 外来看護「歯周病は糖尿病と関連している」

- 第7巻 外来看護「高齢糖尿病患者のHbA1cは高めに設定する」

- 第8巻 在宅看護「在宅人工呼吸器装着患者には災害時個別支援計画を策定する」

- 第8巻 在宅看護「難治性褥瘡治療ではクリティカルコロナイゼーションを見きわめる」

- 第8巻 在宅看護「ベッドの4点柵やつなぎの衣服の着用は虐待にあたる」

- 第8巻 在宅看護「ホームヘルパーに依頼できる医療ケアがある」

- 石川 典子 氏 (静岡県立静岡がんセンター 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師)

- 井上 昌子 氏 (東北大学病院 急性・重症患者看護専門看護師)

- 逢󠄀阪 美里 氏 (聖路加国際病院看護部オンコロジーセンター がん看護専門看護師)

- 沖村 愛子 氏 (聖路加国際大学大学院看護学研究科 助教)

- 木村 理加 氏 (聖路加国際大学大学院看護学研究科 助教)

- 林 直子 氏 (聖路加国際大学大学院看護学研究科 教授)

- 馬場 愛子 氏 (株式会社フレアス 在宅看護専門看護師)

- 松井 憲子 氏 (東北大学病院 高度救命救急センター 看護師長 急性・重症患者看護専門看護師)

- 米田 昭子 氏 (山梨県立大学看護学部・看護学研究科 教授)

関連タグ

- コミュニケーション

- 腰痛

- レッドフラッグ

- 臨床推論

- アセスメント

- 気道確保

- ノンテクニカルスキル

- 脳卒中

- 脳出血

- 看護

- 急変対応

- 救急

- 自殺企図

- 看護ケア

- 脳神経

- 脳梗塞

- 挿管

- 挿管困難

- 重症患者

- 血糖測定

- 血糖

- 検査

- 血糖変動

- ICU

- ICU看護

- 発熱

- クーリング

- 解熱

- 呼吸器

- 人工呼吸器

- 抜管

- 咳嗽力

- 呼吸ケア

- 呼吸

- モード

- ウィーニング

- 外来看護

- 抗がん剤

- 抗がん薬

- 薬剤

- irAE

- がん看護

- 妊娠

- 妊娠期

- がん治療

- 胎児

- 妊婦

- 歯周病

- 患者指導

- 口腔ケア

- 糖尿病

- 血糖値

- HbA1c

- 高齢者

- 災害対策

- 在宅看護

- クリティカルコロナイゼーション

- 褥瘡

- 褥瘡ケア

- 難治性褥瘡

- 創洗浄

- 外用薬

- 被覆材

- つなぎ服

- 4点柵

- 在宅

- 虐待

- 身体拘束

- 看護補助者

- 介護職

- 医行為

- 役割分担

- ホームヘルパー

- タスクシフト

チャプター

第5巻 救急看護「脳梗塞は発症時間によって治療の適応が変わる」

2025/07/25(金)公開

11分30秒

2025/07/25(金)公開

11分30秒

脳梗塞発症時に選択される治療と、看護師が確認するべきポイントについて事例を用いて解説します。

見逃してはならない脳梗塞の症状と、それを発見した際に看護師が取るべきアクションがわかります。

第5巻 救急看護「自殺未遂であっても自殺企図の確認から逃げない」

2025/07/25(金)公開

9分24秒

2025/07/25(金)公開

9分24秒

自殺企図患者への対応時に、知っておきたいポイントを解説します。

具体的な患者への確認方法と、「TALKの原則」に基づいた声かけ内容についても紹介します。

第5巻 救急看護「救急外来での腰痛はレッドフラッグを見逃さない」

2025/07/25(金)公開

8分01秒

2025/07/25(金)公開

8分01秒

患者が強い腰痛を訴えた際に、緊急度を判断する指標となるレッドフラッグについて解説します。

緊急性の高い症状を見逃さないために必要となる臨床推論の考え方も学べます。

第5巻 救急看護「挿管困難に備えてDAMカートを用意しておく」

2025/07/25(金)公開

15分58秒

2025/07/25(金)公開

15分58秒

一般病棟でも「もしも」に備えて、挿管困難時の対応を考えておく必要があります。

気道確保困難を予測する危険因子や必要となる物品、実際に気道確保困難となった場合の対応について事例を用いて解説します。

看護師に必要なスキルについても紹介。緊急性の高い場面で、最良の対応をするために必要な知識・スキルを押さえましょう。

第6巻 ICU看護「重症患者では毛細管血を用いた簡易血糖測定を行わない」

2025/07/25(金)公開

13分22秒

2025/07/25(金)公開

13分22秒

血糖測定の方法によって、正確性に違いがあることを知っていますか?

ICUに入室するような重症患者では血糖の変動が起こりやすいため、正確な血糖測定が重要です。

重症患者における血糖変動のメカニズムと、研究結果にもとづく正確性の高い血糖測定方法について解説します。

第6巻 ICU看護「発熱を伴う敗血症患者に対してルーチンで解熱療法を行わない」

2025/07/25(金)公開

12分41秒

2025/07/25(金)公開

12分41秒

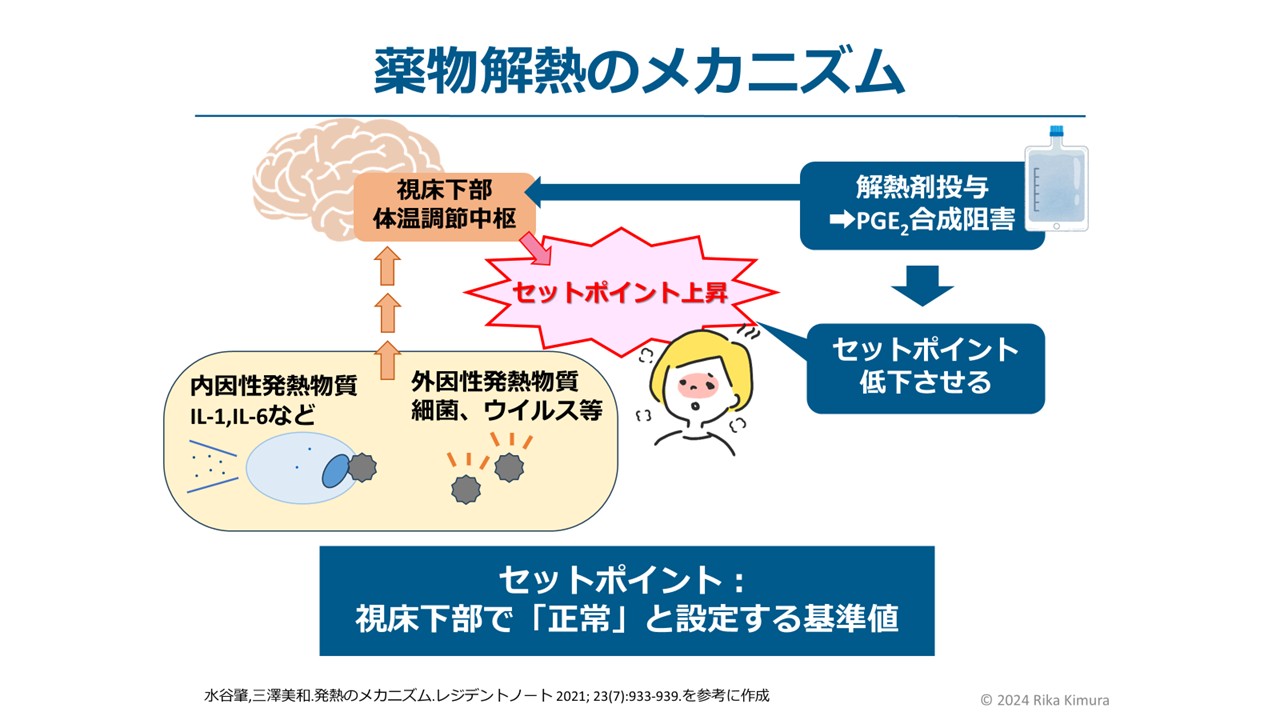

発熱時、解熱薬の使用やクーリングなどの看護ケアの実施についてどのように判断しているでしょうか。

発熱のメカニズム、解熱療法のメリット、デメリットをイラストや図を用いてわかりやすく解説します。効果的な解熱療法選択のアセスメントができるように知識の確認をしましょう。

第6巻 ICU看護「人工呼吸器装着患者の咳嗽力はCPEFで客観的に評価する」

2025/07/25(金)公開

9分08秒

2025/07/25(金)公開

9分08秒

人工呼吸器装着患者の抜管成功には、咳嗽力の評価が重要です。

人工呼吸器装着患者では、どのように咳嗽力を評価するのか、呼吸器のモニター波形はどこを見るのかなどICU看護ケアのポイントを解説します。

第6巻 ICU看護「人工呼吸器ウィーニングにSIMVモードは使わない」

2025/07/25(金)公開

7分35秒

2025/07/25(金)公開

7分35秒

従来、人工呼吸器のウィーニングに使うモードとしてSIMVモードが推奨されていましたが、現在は選択されなくなっています。

SIMVモードの特徴と現在推奨されているモードについて解説します。

第7巻 外来看護「ICI治療中の患者が『だるさ』を訴えたらirAEを疑う」

2025/07/25(金)公開

10分44秒

2025/07/25(金)公開

10分44秒

がん患者に倦怠感が出現しやすいことはよく知られていますが、「irAE」の症状の場合は見逃すと致命的となる可能性があります。

免疫チェックポイント阻害薬の特徴と有害事象である「irAE」について理解しておくべきポイントを解説します。

第7巻 外来看護「妊娠中のがん治療は抗がん薬投与を慎重に行う」

2025/07/25(金)公開

17分58秒

2025/07/25(金)公開

17分58秒

妊娠中にがんが見つかった場合でも、出産を諦めることなく抗がん薬治療ができることが明らかになってきました。

妊娠中に実施できる検査や治療、使用できる薬剤、必要なサポートについて解説します。まれな疾患ではありますが、妊娠期がん患者の治療を支援する上で看護師が知っておくべき知識がまとまっています。

第7巻 外来看護「歯周病は糖尿病と関連している」

2025/07/25(金)公開

14分46秒

2025/07/25(金)公開

14分46秒

歯周病と糖尿病は関連し、相互に悪影響を及ぼすと言われています。

糖尿病患者において、口腔ケアが重要な理由とその根拠を解説します。

患者指導時に効果的な説明内容についても、外来場面を想定した具体例で紹介します。

第7巻 外来看護「高齢糖尿病患者のHbA1cは高めに設定する」

2025/07/25(金)公開

13分02秒

2025/07/25(金)公開

13分02秒

長年糖尿病と付き合ってきた患者でも、加齢による身体機能の変化により血糖値の変動も起こりやすくなります。

個々の状況に合わせた血糖の目標値について解説します。

第8巻 在宅看護「在宅人工呼吸器装着患者には災害時個別支援計画を策定する」

2025/07/25(金)公開

15分48秒

2025/07/25(金)公開

15分48秒

自力での避難行動が困難である在宅人工呼吸器装着患者は、災害時を想定した個別支援計画の作成が求められています。

停電時の人工呼吸器バッテリーの残量確認の方法、電気を使わない吸引器、電動ベッドの動かしかたなどを写真で示しながら解説します。

災害に備えて、看護師が知っておくべき知識が満載です。

第8巻 在宅看護「難治性褥瘡治療ではクリティカルコロナイゼーションを見きわめる」

2025/07/25(金)公開

17分07秒

2025/07/25(金)公開

17分07秒

難治性の褥瘡では、クリティカルコロイナーゼーションが存在すると言われています。クリティカルコロイナーゼーションが疑われる3つの特徴を押さえることで、治りにくい褥瘡の見きわめ方がわかります。

適切な洗浄方法や使用する外用薬、被覆材も紹介。

在宅での適切な褥瘡ケアを考える上で、必要な情報をまとめています。

第8巻 在宅看護「ベッドの4点柵やつなぎの衣服の着用は虐待にあたる」

2025/07/25(金)公開

11分11秒

2025/07/25(金)公開

11分11秒

不適切な介護方法が虐待を招く可能性があります。

虐待が起こる背景や、虐待が疑われる場合に看護師が行うべき対応や家族への声掛けについて解説します。

第8巻 在宅看護「ホームヘルパーに依頼できる医療ケアがある」

2025/07/25(金)公開

12分14秒

2025/07/25(金)公開

12分14秒

介護職が実施できる「医行為ではない行為」と「研修を受けた介護職が実施可能な医行為」について解説します。

在宅以外のセッティングでも、介護職や看護補助者との役割分担に役立つ内容です。

評価一覧

評価はまだありません。

もっと見る